「【サッカー戦術】ハイプレスとは?意味・動き方・成功事例まで徹底解説」

①ハイプレスとは?現代サッカーを制する“前線からの守備革命”

サッカーにおいて、試合の主導権を握るために最も効果的な戦術のひとつが「ハイプレス」です。

これは前線から積極的に相手へプレッシャーをかけ、高い位置でボールを奪い取る守備戦術のことです。

相手のビルドアップを阻止し、ショートカウンターで一気にゴールへ迫ることができるため、世界のトップクラブから日本代表まで幅広く採用されています。

近年のサッカーでは、ハイプレスの成否が試合の流れを左右すると言っても過言ではありません。

しかし、その効果を最大限に発揮するためには、選手全員の高い戦術理解と連動性、そして豊富な運動量が不可欠です。

この記事では、ハイプレスの基本概念から実際の戦術パターン、成功事例、そしてリスクと対策まで徹底解説します。

読み終える頃には、あなたも試合観戦や戦術分析がより深く楽しめるようになるはずです。

💡現代サッカーの定番!ハイプレスとの併用で勝利を目指せ!

② ハイプレスの意味と狙い|前線から奪って主導権を握る

ハイプレスとは、サッカーで相手陣内や中盤の高い位置から積極的にプレッシャーをかけ、ボールを奪い取る守備戦術のことです。

「High Press(高い位置でのプレス)」という英語が由来で、日本語では「前線からの守備」や「高い位置からのプレス」とも呼ばれます。

その最大の狙いは、相手が自陣でビルドアップする時間とスペースを奪い、ゴールに近い位置で攻撃を始めることです。

これにより、相手の守備が整う前にショートカウンターを仕掛けられ、得点チャンスが一気に広がります。

また、ハイプレスは単なる「走る守備」ではありません。

- パスコースを限定する(カバーシャドウ)

- プレスのきっかけ(トリガー)を共有する

- 全員が連動して前進する

といった戦術的な要素が求められます。

特に現代サッカーでは、ハイプレスが成功すれば試合のテンポを支配でき、相手に精神的なプレッシャーを与えることが可能です。

逆に、連動性が欠けると一瞬で守備網を突破され、大きなピンチを招くリスクもあります。

③ハイプレスの仕組みと動き方|全員で連動する高強度守備

ハイプレスは、単に前線の選手が走って相手に寄せるだけでは成立しません。

守備の最前線から最後尾のGKまでが一体となって連動することが不可欠です。

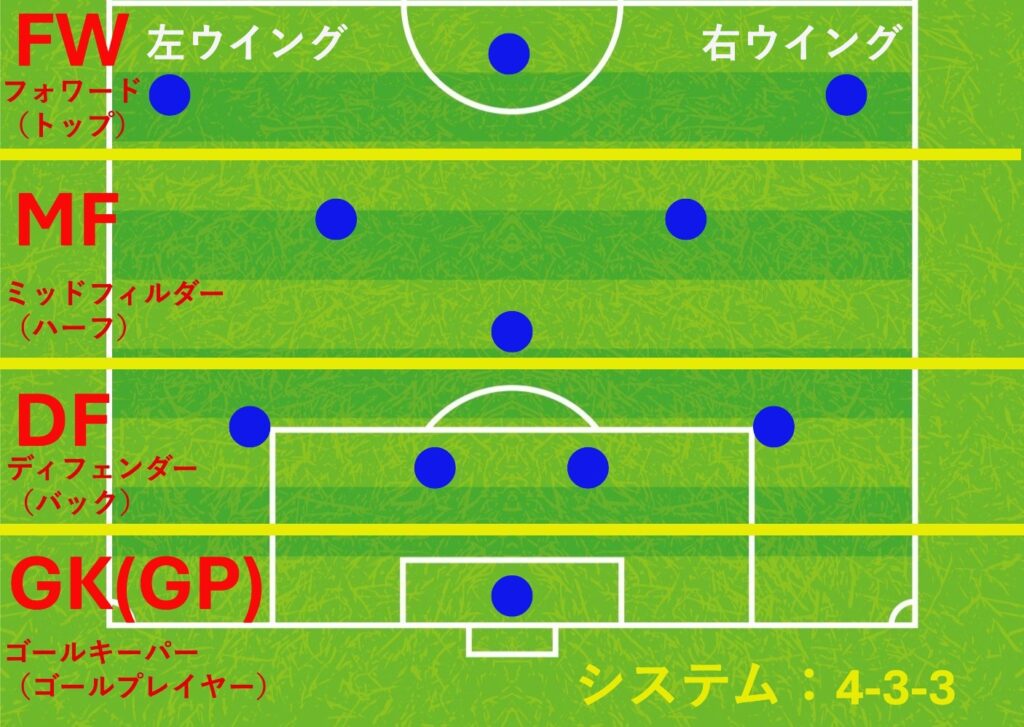

基本構造

- 最前線(FW)

相手のセンターバックやGKにプレッシャーをかけ、横パス・バックパスを誘発する。

プレスの「トリガー」(きっかけ)は、相手の後ろ向きのトラップや浮き球処理の瞬間など。 - 中盤(MF)

FWの動きに連動して前に出て、パスコースを限定(カバーシャドウ)。

2列目の守備ラインをコンパクトに保ち、奪った瞬間に攻撃へ移行。 - 最終ライン(DF)

高い位置までラインを押し上げ、背後のスペースを最小限にする。

裏へのロングボールを警戒しつつ、オフサイドラインをコントロール。 - GK(ゴールキーパー)

スイーパー的役割で裏のスペースをカバー。ロングボールに素早く反応し、攻撃再開の起点にもなる。

動き方のポイント

- トリガーを共有する

例:相手がサイドに展開した瞬間、バックパスした瞬間、トラップが大きくなった瞬間など。 - コンパクトさを保つ

最前線から最終ラインまでの距離を短くし、中央突破を防ぐ。 - 連動性を切らさない

誰か1人が遅れると全体が崩れ、簡単にプレスを外される。

④世界と日本のハイプレス成功例|戦術の完成度が試合を支配する

リヴァプール(ユルゲン・クロップ監督):2015年~2024年

ドイツ出身のユルゲン・クロップ監督が率いたリヴァプールは、「ゲーゲンプレス」と呼ばれる即時奪回型のハイプレスで有名です。

ボールを失った瞬間が最も奪い返しやすいと考え、FWとMFが一気に相手へ圧力をかけます。

高い位置での奪取からサラーやマネ(当時)が爆発的なスピードでゴールを狙い、プレミアリーグ制覇やUEFAチャンピオンズリーグ優勝を達成しました。

💡ゲーゲンプレスの解説もある関連記事はこちら↓

マンチェスター・シティ(ジョゼップ・グアルディオラ監督):2016年~

グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティは、ボール保持型のチームでありながら、ロスト後5秒以内の即時奪回を徹底します。

このハイプレスにより、相手が自陣で混乱する中で再びボールを保持し、試合のテンポを完全に支配。

ポゼッションとハイプレスの融合は、プレミアリーグでの圧倒的な勝率を支えています。

日本代表(森保一監督):2018年~

近年の日本代表も、特定の試合でハイプレスを効果的に活用しています。

特に2022年FIFAワールドカップ・ドイツ戦では、後半から前線の守備強度を高め、相手のビルドアップを封じることに成功。

近年では前田選手のスピードとスプリント力を生かしたハイプレスも度々見られます。

⑤ハイプレスの長所と短所|成功と失敗を分けるポイント

メリット(長所)

- 高い位置でのボール奪取

ゴールに近い位置で攻撃を始められ、ショートカウンターから得点に直結。 - 試合の主導権を握れる

相手のビルドアップを阻止し、ボール保持時間を増やすことでゲームの流れを支配。 - 相手への心理的プレッシャー

常に圧力を感じさせることで、パスミスや判断ミスを誘発。 - 観客を魅了するアグレッシブなプレー

攻守の切り替えが速く、見ていて迫力があるためチームの評価も上がる。

デメリット(短所)

- 裏のスペースを狙われるリスク

最終ラインを高く保つため、1本のロングボールでピンチになる可能性がある。 - 体力消耗が激しい

試合を通じて高い運動量が求められ、後半に守備強度が落ちる危険性。 - 連動ミスで一気に崩壊

誰か1人の判断ミスや遅れが、全体のプレスを無効化してしまう。 - 相手の技術が高い場合は効果減

上手くプレスを外されると、数的不利な状況で守備を強いられる。

成功のカギ

- 運動量と戦術理解の両立

- プレスのトリガーをチーム全員で共有

- 状況に応じてミドルプレスやリトリートへ切り替える柔軟性

⑥ハイプレスを身につける練習方法|実戦に直結するトレーニングメニュー

1. ハーフコートゲーム

- 目的:コンパクトな陣形を保ちながらプレスを連動させる感覚を養う。

- 方法:ハーフコートを使い、守備側が高い位置での奪取を狙う制限ゲームを実施。

- 攻撃側は2~3タッチ制限を設け、守備側のプレススピードを引き出す。

2. トリガー認識ドリル

- 目的:プレスをかける「きっかけ(トリガー)」を瞬時に判断できるようにする。

- 方法:コーチが合図やパス方向でトリガーを提示し、それに応じて前線が一斉にプレス開始。

- トリガー例:相手がサイドライン際で受けた時/バックパス/大きなトラップ

3. サーキット式フィジカルトレーニング

- 目的:90分間持続できる運動量と瞬発力の両立。

- 方法:スプリント→ジョグ→サイドステップ→反転ダッシュなどを連続で行い、試合強度を再現。

- ハイプレスは一瞬の爆発力と持久力が鍵。

4. 実戦形式+分析

- 練習試合や紅白戦でハイプレスを実行し、映像で振り返る。

- プレス成功率や奪取位置のデータ化で課題を明確にする。

実践のコツ

- 「走る」より「奪う」を意識する

- ポジション間の距離(縦・横)を一定に保つ

- 裏のスペースをケアする選手を必ず配置する

💡トレーニングでの怪我予防やパフォーマンス向上に役立つアイテム「CW-X機能性タイツ」の解説記事はこちら↓

⑦ハイプレスは現代サッカーの勝敗を左右する武器

ハイプレスは、前線から相手に圧力をかけて高い位置でボールを奪い、攻撃と守備を一体化させる現代サッカーの象徴的戦術です。

リヴァプールやマンチェスター・シティ、日本代表の事例からも分かるように、戦術理解・連動性・体力の3つがそろった時、その威力は最大化します。

一方で、裏のスペースを突かれるリスクや運動量の消耗といった弱点も存在します。

状況に応じてミドルプレスやリトリートへ切り替える柔軟性が、ハイプレス成功のカギとなります。

試合観戦でも、自分のチームがどのタイミングでプレスを仕掛け、どのようにボールを奪いにいっているのかを意識すると、戦術の奥深さをより楽しめるはずです。

ハイプレスの理解は、観るサッカーもプレーするサッカーもワンランク上に引き上げてくれるでしょう。

💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある解説記事はこちら↓(この記事で出てきた用語もあります)

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント