【徹底解説】サッカーのVARとは?仕組み・判定基準・問題点まで完全網羅!|動画でも学べる💡

①🎥 サッカーに革命を起こしたVAR判定──その光と影とは?

かつては「審判の判定は絶対」とされてきたサッカー界。

しかし、2018年のロシアW杯で本格導入されたVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)は、その常識を大きく覆しました。

ゴールの有無、PKの判定、レッドカード、そして選手違い──これらの重大な瞬間にビデオ映像を使って“正しい判定”を下すという革新的なシステムは、今や世界中のプロリーグで標準装備になっています。

反面、VARには「テンポを壊す」「人間らしさが失われる」といった否定的な意見もあり、賛否が分かれる技術でもあります。

この記事では、

✅VARの仕組みやルール

✅導入の背景と具体的な適用シーン

✅メリット・デメリット、話題になった判定事例

✅今後の課題と進化の方向性

をわかりやすく解説していきます。

💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある解説記事はこちら↓(この記事で出てくる用語もあります)

②VARとは?仕組みと基本ルールをわかりやすく解説

🔷VARとは?

VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)とは、主審の判定をサポートするために映像を用いる審判補助システムのことです。

正式には「Video Assistant Referee」と表記され、頭文字を取ってVARと略されています。誤審の防止・試合の公平性向上を目的に導入されました。

VARは、主審の最終判断を補佐する役割であり、「最終決定権はあくまで主審にある」のがポイントです。

🔷VARの基本的な流れ(判定プロセス)

- プレー中に問題の可能性が発生

- VAR室の審判が映像をチェック

- 主審に「レビューを提案」

- 主審がピッチサイドモニターで確認(OFR:オン・フィールド・レビュー)

- 主審が最終判断を下す

👉 主審が両手で四角を描くジェスチャーが「VAR」のサインです。

🔷VARが適用される4つのケース

VARはすべてのプレーに介入できるわけではなく、以下の4つのシーンに限定されています:

| 適用ケース | 説明 |

|---|---|

| ✅ 得点(ゴール)機会 | オフサイド、ハンド、ファウルなどのチェック |

| ✅ ペナルティキックの有無 | PK判定の妥当性、ダイブの有無など |

| ✅ 一発退場(レッドカード) | ラフプレー、暴力行為などの確認 |

| ✅ 選手違い(誤った選手への警告/退場) | 誤認によるカードを修正 |

これら以外のプレー(たとえばスローインやコーナーの誤審など)には基本的に介入できません。

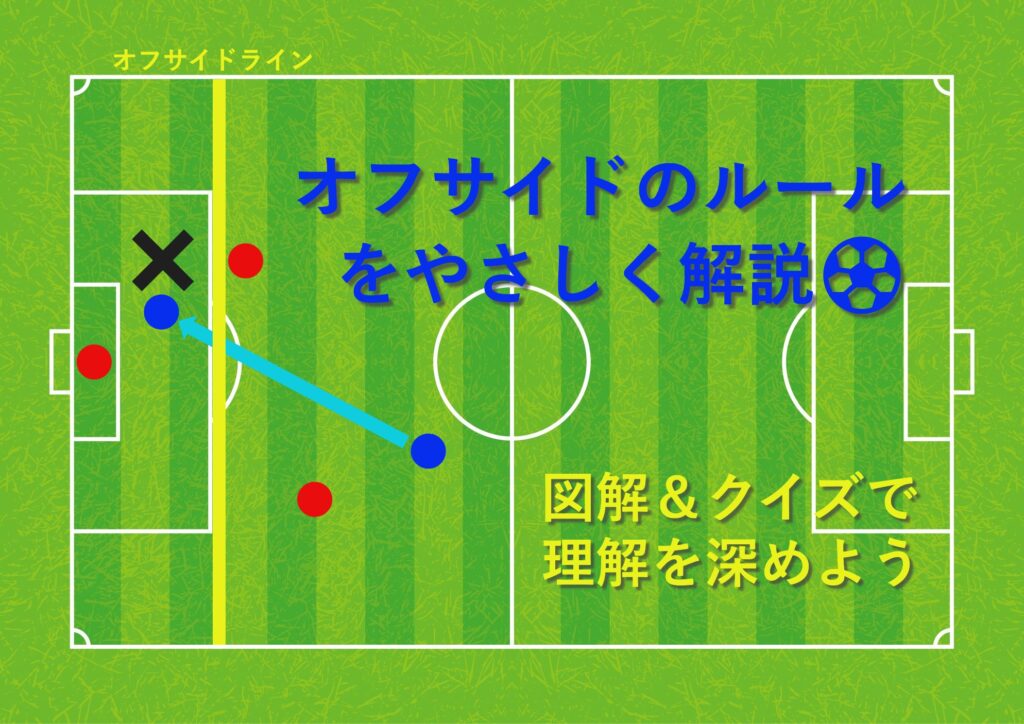

💡オフサイド判定がVARにより覆り、ゴールが認められた事例↓

北海道コンサドーレ札幌と柏レイソルの1戦は4-4の壮絶な打ち合いの末後半ATに突入。札幌が劇的なゴールを決めたかに見えたが、その前のプレーでオフサイドがあったとしてオフサイド判定に。最終的にはVAR介入により札幌のゴールが認められ、ゴール合戦の試合に終止符を打った。

💡オフサイドってよくわからない…そんな疑問を解決するオフサイドのルールを徹底解説した記事はこちら↓

🔷VAR導入におけるルール的な注意点

- リスタート後はVARによる介入不可

一度プレーが再開されると、直前の判定に対してVARは使用できません(※ただし、退場や人違いなど一部例外あり)。 - 最終的な判定権は主審にある

VARはあくまで「アドバイスをする」存在であり、主審がピッチサイドで確認して最終判断を下します。

🔷VAR専用スタッフと設備

- VAR室には、VAR担当審判1名と補助スタッフ数名が常駐。

- 映像は放送映像とは別系統で、さまざまな角度からチェック可能。

- FIFA大会では最大42台以上のカメラが使われることも。

③サッカーにVARが導入されたのはいつ?その背景と目的

🔷VARの正式導入は2018年W杯から

VARは、2018年のロシアW杯で正式にFIFA公式大会へ初導入されました。

その後、欧州主要リーグ(プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエAなど)や、Jリーグ(2020年〜)にも広がり、今では世界中のトップレベルの試合で当たり前に使われています。

| 年 | 主な出来事 |

|---|---|

| 2016年 | FIFAが試験運用を開始(U-20などでテスト) |

| 2017年 | ブンデスリーガ、セリアAで運用開始 |

| 2018年 | ロシアW杯で本格導入(VAR元年) |

| 2021年 | Jリーグ(J1)で実質的なVAR導入開始 |

🔷VAR導入の背景:度重なる“誤審”への対応

サッカーは一瞬の判定ミスが試合を左右するスポーツ。

過去には数々の「伝説的な誤審」が議論を呼び、技術導入への機運が高まりました。

📌代表的な誤審例:

- 【2010年W杯】イングランドのランパードの“幻のゴール”(ゴールラインを超えていたが認められず)

- 【2002年W杯】韓国 vs イタリア戦の「明らかなオフサイド・ノーファウル判定」

こうしたケースが契機となり、「人間の限界をテクノロジーで補うべきだ」という声が高まったのです。

🔷VAR導入の目的は“試合の公平性向上”

FIFAがVAR導入を決断した最大の理由は、「明白かつ重大な誤審を減らし、より公正な試合運営を実現すること」でした。

以下が、FIFAが掲げるVAR導入の主な目的です:

- ✅ 明らかな誤審を防ぐ

- ✅ 決定的なプレーの精度を高める

- ✅ 審判団へのサポートと負担軽減

- ✅ 世界中で“同じ基準”の判定を目指す

🔷VARは「サッカーの未来を守る手段」として生まれた

VARは単なるハイテク装置ではなく、“スポーツマンシップと公平性”を守るための改革として位置づけられています。

一方で、VARの導入によって「テンポが崩れる」「審判の権威が薄れる」といった批判もあり、導入以降も議論は尽きません。

💡サッカーの反則ルール、警告、退場などを解説した記事はこちら↓

④VAR判定のメリットと問題点(公平性 vs テンポ)

🔷VARのメリット:公平性を高める“守護神”

VAR導入によって、これまで議論の的となっていた「明らかな誤審」や「見落とし」が大きく減少したのは事実です。

✅ 主なメリット

- 誤審の防止・判定の精度向上

特にオフサイドやPKの判定で、映像を用いた確認により明確な判断が可能に。 - 不正行為の抑止効果

シミュレーション(ダイブ)や見えづらいファウルに対し、選手が「カメラに映っている」ことを意識するように。 - サポーター・チームの納得感が向上

透明性のある判定プロセスにより、感情的な不満が軽減される傾向も。

🔷VARのデメリット:テンポと“人間味”を失うリスク

一方で、VARには試合のダイナミズムを損ねるという側面もあります。

❌ 主な問題点

- 試合の流れが中断される

VARチェックにより、流れるような攻防のリズムが断ち切られる場面も少なくありません。 - “微妙な判定”が余計に炎上

ミリ単位のオフサイドや軽微な接触が議論を呼び、「本当に必要な介入だったのか?」という疑問の声も。 - 主審の裁量が狭まるという指摘も

技術への依存が進むことで、人間らしい判断力やその場の“空気”を読む力が薄れていく懸念があります。

🔷VARをどう活用すべきかが“今後の課題”

VARの仕組みそのものよりも、問題は「どこまで介入すべきか」という運用ルールのバランスにあります。

- 「明らかな誤審」にのみ限定すべきか

- 軽微な接触や主観的なプレーにはどこまで口を出すべきか

- 感情の流れやゲームの面白さとのバランスは?

このような点が、今後のVAR運用における重要な議論となっています。

⑤具体例で見るVARの判定シーン【印象的な実例】

🔷①【2022年W杯・日本 vs スペイン「三笘の1ミリ」】

日本中が歓喜した、グループリーグ突破を決定づけたあの一戦。

堂安のクロスに対し、三笘薫がギリギリのボールを折り返して田中碧がゴール。

当初は「ラインを割っている」とされましたが、VAR確認の結果…“1ミリ残っていた”と判定されゴールが認められたのです。

➡️ VARがなければノーゴールとなり、日本はグループリーグ敗退の可能性もあっただけに、大きな話題を呼びました。

🔷②【ルヴァンカップでも話題に:2019年・川崎フロンターレ vs コンサドーレ札幌】

JリーグでもVAR導入以降、毎節のようにVAR判定が行われています。

この試合では、ペナルティエリア外でのファウルシーンをVARがチェック。当初の判定はイエローカードでしたが、

VARの確認後、決定的な得点機会の阻止としてDOGSO判定となりフロンターレの選手が退場処分に。

これによりコンサドーレ札幌は数的有利の状況を作り出すことができました。

💡DOGSOって何?VARとも関わり深いルールをわかりやすく解説!

🔷VARが与える影響は試合の“命運”を左右するレベルに

こうした具体的な事例からも分かる通り、VARは試合の勝敗、さらには大会の行方をも左右する重大な要素となっています。

- ✅「ゴールか否か」が変わる

- ✅「PKが与えられるか否か」が勝負を分ける

- ✅「退場者が出るか否か」で数的不利に陥る

次章では、こうしたVARが今後どう進化していくのか、最新技術や展望について解説します。

⑥VARの今後と進化:半自動オフサイド、AI活用は?

🔷VARは“進化の途中”──まだ完成形ではない

VARは誤審を減らす目的で導入されましたが、現時点でも「時間がかかる」「曖昧な判定がある」など、運用上の課題は残っています。

そこで、FIFAをはじめとする各国リーグでは、さらなる技術革新による「次世代VAR」の実用化が進んでいます。

🔷注目①:半自動オフサイドテクノロジー(SAOT)

2022年カタールW杯で初めて導入されたのが、セミ・オートマチック・オフサイド・テクノロジー(Semi-Automated Offside Technology)です。

✅特徴:

- ピッチ上の選手を12個のトラッキングカメラでリアルタイム解析

- ボール内蔵センサーが蹴った瞬間を正確に検出

- AIが自動でオフサイドラインと位置関係を描画し、VAR室に即時送信

- 最終判断はあくまで審判が行う

➡️ この仕組みにより、従来よりも迅速かつ正確なオフサイド判定が可能に。

💡半自動オフサイドテクノロジー(SAOT)とは?新時代テクノロジーを徹底解説!

🔷注目②:AI判定・映像解析の進化

- すでに欧州の一部リーグでは、AIが自動でファウルを検出し、VARスタッフにアラートを送る試験も進行中。

- ボールの回転数、選手の接触状況、転倒の挙動などをリアルタイム解析する技術も開発されています。

- 将来的にはVAR判定のAI化・自動化が一部実現する可能性も。

🔷注目③:観客や放送への透明性向上もカギ

VARの“ブラックボックス感”をなくすため、以下のような透明化の試みも進められています。

- 主審の判定理由をスタジアムに放送(例:MLSや女子W杯)

- VARチェック中の映像や音声を視聴者に公開する案も検討中

- 将来的には、審判のマイクによる説明付き判定が当たり前になる可能性も

🔷VARの未来は“スピードと納得感”の両立へ

今後のVARには以下のような進化が求められています:

| 課題 | 今後の方向性 |

|---|---|

| 判定に時間がかかる | 自動化・半自動化による高速化 |

| 判定理由が不透明 | 音声説明・映像共有による透明性強化 |

| 主観的な判定に差 | AI解析による客観的データ補完 |

VARはまだ“過渡期”にありますが、技術革新とともに、「公平性」「スピード」「納得感」を備えた形に進化しつつあります。

⑦VARとどう向き合うべきか

VARの導入により、サッカーは「人間の目だけで裁く時代」から、「テクノロジーと共に進化する時代」へと大きな転換点を迎えました。

- 明らかな誤審を減らし、試合の公平性を高めるという点では大きな成果を挙げています。

- 一方で、試合のテンポや感情の流れを乱す側面や、「判定の絶対性」への疑問も未だ残っています。

今後のカギは、

「どこまで技術に委ね、どこまで人間の感覚を残すのか」という“運用のバランス”にあります。

🔷VARに完璧はない。だからこそ“透明性と納得感”が重要

どれだけ技術が進歩しても、サッカーは人間同士の駆け引きと感情が交錯するスポーツです。

VARはあくまでその補助ツールであり、選手・審判・観客の誰もが納得できる運用が求められます。

- ✅ 説明責任のある判定

- ✅ プレーヤーファーストのスムーズな進行

- ✅ 観ていて納得できる“透明性”

これらを目指して、VARはこれからも進化していくはずです。

🔽 あなたはVARに賛成?それとも反対?

本記事を通じて、VARの本質と課題が少しでも明確になったなら幸いです。

技術と人間の境界に立つ今、私たち観る側にも「VARとどう向き合うか」が問われています。

💡サッカーの基礎技術「止める」「蹴る」「運ぶ」を解説した記事はこちら↓

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント