「試合の公平を守る『その他の審判員』とは?第6条のポイントと最新動向」|競技規則第6条

①「試合の公平を支える影の主役たち ― サッカー競技規則第6条『その他の審判員』とは?」

サッカーの試合は主審だけで成立するわけではありません。ピッチの内外には、正確なジャッジとスムーズな進行を支える「影の主役」たちが存在します。それが、サッカー競技規則第6条で定められている「その他の審判員」です。副審、第4の審判員、リザーブ副審、追加副審、さらには近年導入されたVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)まで、多様な役割が試合を支えています。

この記事では、彼らの役割や最新のテクノロジー導入の動きまでをわかりやすく解説し、試合の裏側で繰り広げられる「公正の守り手たち」の仕事ぶりに迫ります!

💡アディショナルタイムとは?競技規則第7条「試合時間」の解説記事はこちら↓

②「誰がどこで何をする?第6条が定める審判員の種類と役割」

サッカーの試合では、主審の笛とジェスチャーが目立ちますが、その周りで彼を支える複数の審判員が活躍しています。競技規則第6条では、主に以下の審判員が定められています。

- 副審(アシスタント・レフェリー)

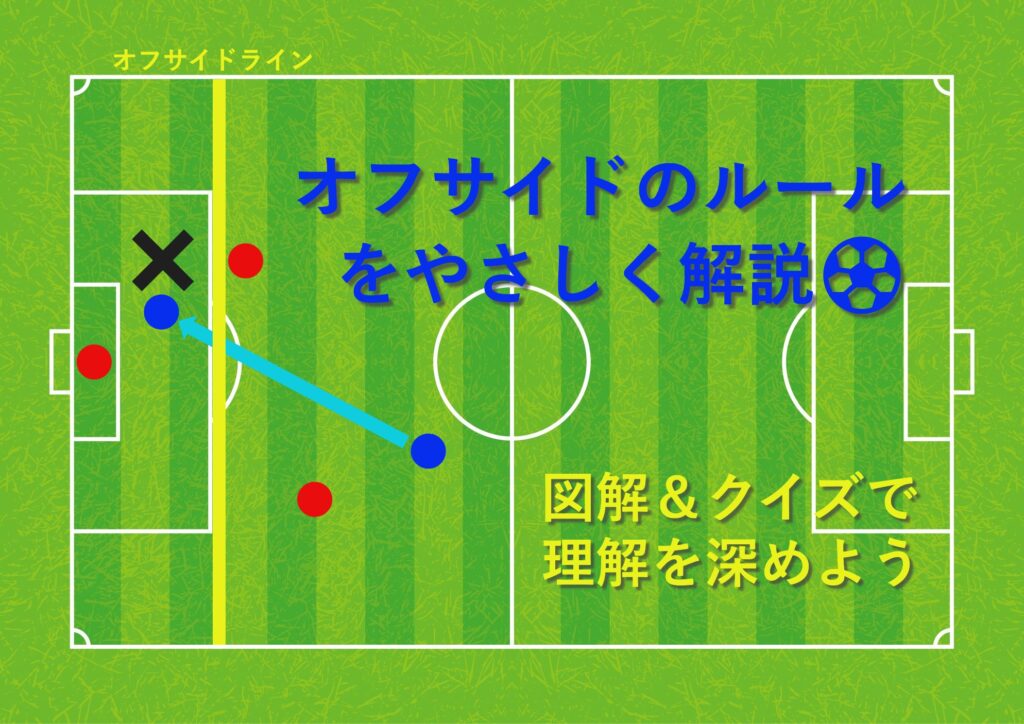

タッチライン際でオフサイドやボールアウトなどを判定し、主審を補助します。 - 第4の審判員

ベンチの近くで交代の管理やテクニカルエリアの監督などを担当します。 - リザーブ副審

副審に万一のことがあった際の控えです。 - 追加副審

ゴールライン付近でゴールか否かの判定をサポートします。 - VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)

映像を用いて重大な誤審を訂正します。

💡VARとは?テクノロジーの進化は今後のサッカーをどう変えていくのか|解説記事はこちら↓

それぞれの審判員は、主審一人では見きれない部分をカバーする役目を持ち、試合の正確性と公平性を高めています。次の章では、各役割をさらに詳しく見ていきましょう。

💡超お得な審判服スターターセットはこれ一択!

③「現場で果たす具体的な役割と、なぜ必要なのか?」

試合の現場で、その他の審判員たちは具体的にどのような仕事をしているのでしょうか。彼らの動きを知ることで、試合の流れや判断の背景がより理解しやすくなります。

- 副審

ゴールラインやタッチラインのボールアウト、オフサイド、ファウルの有無を主審に伝えます。旗を上げて合図するだけでなく、無線機での連携も重要です。 - 第4の審判員

交代のタイミング管理やテクニカルエリアの監督への注意、選手の装備チェックなど、試合を円滑に進めるための裏方として活躍します。 - 追加副審

ゴールライン付近に立ち、ゴールかどうかの微妙な判定やペナルティエリア内の反則を見逃さないためのサポートを行います。 - VAR

試合の結果を左右する重大な事象があった場合に映像を確認し、主審に助言します。オフサイドやペナルティ、レッドカードなど試合を左右する場面で特に活躍します。

どのポジションも、「主審の目が届かない部分を補い、試合をより正確で公平にする」ために不可欠な存在です。選手たちと同じように、審判団もチームとして動いているのです。

💡オフサイドを詳しく解説した記事はこちら↓

④「進化する審判団 ― テクノロジーが変えるジャッジの現場」

近年、審判員の役割はテクノロジーの進化とともに大きく変わりつつあります。特に注目されているのが、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)の活用です。

VARは2018年のワールドカップで本格導入されて以来、オフサイドやPK、退場の場面で「明白で重大な誤審」を補正するための重要なツールとなりました。さらに近年では、コーナーキックや2枚目のイエローカードの場面にも介入範囲を広げる議論が進んでいます。

また、ゴールラインテクノロジーや半自動オフサイド判定、審判員同士の無線システムなども、試合のスピード感を損なわずに正確な判定を行うために導入されています。

クラブワールドカップや欧州のリーグでは、リザーブ審判のデジタル交代表示やカメラを利用したさらなる判定支援など、新しい試みが次々とテストされており、今後の国際大会でも適用が期待されています。

テクノロジーによって、審判団はこれまで以上に「公平なジャッジの担い手」として進化を遂げています。

💡そのゴール、本当に入ってる?ゴール判定の誤審を防ぐゴールラインテクノロジーの解説記事はこちら↓

💡近未来サッカーに到達!話題のSAOTとは?半自動オフサイドテクノロジーの解説記事はこちら↓

⑤「国内外で異なる運用と、今後の課題」

サッカーの審判制度は、基本的なルールは世界共通ですが、国や大会によって運用方法や導入されているテクノロジーに差があります。

例えば、ヨーロッパのトップリーグではVARや追加副審の運用が進んでいる一方で、国内のアマチュアレベルでは未だに副審2名と第4の審判員のみというケースも少なくありません。また、ゴールラインテクノロジーや半自動オフサイドなども、日本では一部の大会に留まっています。

今後の課題としては、テクノロジーによる判定の「正確さ」と「試合の流れを止めないスピード」の両立が求められます。また、審判員の育成とリフレッシュも重要で、経験や判断力に頼る部分をどう補うかが各国で議論されています。

公平で、選手・観客からも信頼される審判団を維持するためには、テクノロジーの適切な活用と、審判員の人間的な裁量とのバランスが重要になってくるでしょう。

💡審判団と切っても切り離せないサッカーの反則ルール解説記事はこちら↓

⑥「公平な試合を守る縁の下の力持ちたち」

サッカーの試合は、ピッチの中だけで完結するものではありません。副審、第4の審判員、追加副審、VARなど、さまざまな役割を持った審判団が一丸となり、試合の公正さと安全を守っています。

特に近年は、テクノロジーの導入によって彼らの役割はますます重要かつ複雑になり、観客や選手からも注目される存在になりました。それでも根本にあるのは、「人の目」と「瞬時の判断力」であり、それを補うのがテクノロジーです。

第6条に定められた「その他の審判員」を理解することで、試合の裏側で支えられている多くの努力や工夫に気づけるでしょう。サッカーをより深く楽しむために、彼らの存在と役割にもぜひ注目してみてください。

エイト

エイト審判団がいることでサッカーの試合もスムーズに進み、円滑な試合運営ができると言えます。「審判団無くしてサッカーの発展なし!」くらい大事な存在なので、お互いリスペクトを持ち接したいですね!

⑦「あなたならどうジャッジする?審判の視点で試合を見てみよう」

試合中、選手の華麗なプレーや劇的なゴールに目が行きがちですが、その裏では審判団が必死に走り回り、冷静な判断を積み重ねています。

もしあなたが副審だったら、素早くオフサイドラインを見極められるでしょうか?

もしあなたがVARだったら、数十秒で明白な証拠を見つけて主審に伝えられるでしょうか?

次に観戦する際は、ぜひ「審判の目線」で試合を見てみてください。これまで見えなかった試合のドラマや苦労が見えてくるかもしれません。

💡キックオフやドロップボールってどういう決まりがあるの?競技規則第8条「プレーの開始およびプレーの再開」の解説記事はこちら↓

💡インステップキックを蹴るために必要なこと⚽インステップキック完全ガイドはこちら↓

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント