「サッカー競技者数ルール」と「キャプテンオンリー」ガイドラインの全て|競技規則第3条【2025/26シーズン最新】

①「7人未満では試合不成立!? 知っておきたい競技者の数ルール」

サッカーの試合は「11人対11人」で行うもの——そんなイメージが強いですが、実はルール上は“全員揃わなくても”試合は開始できます。逆に、途中で退場者が続出して7人未満になった場合、どうなるか知っていますか?

2025/26シーズンの最新ルールでは「キャプテンオンリー」などの新たな運用も加わり、「競技者の数」に関するルールがより重要になっています。

この記事では、競技規則第3条のポイントを分かりやすく解説し、選手・指導者・観戦者に役立つ知識をお届けします!

※2025/26シーズン競技規則改定の適用開始日は2025年7月1日以降となっており、各大会により運用開始日が異なりますので、詳細は各都道府県サッカー協会等でご確認下さい。

💡サッカーの競技者用具の完全ガイド!競技規則第4条「競技者の用具」を解説した記事はこちら↓

②「最低7人! サッカーの競技者数はこう決まっている」

サッカーの基本は、1チーム11人で戦うスポーツです。内訳はフィールドプレーヤー10人と、必ず1人のゴールキーパーが必要です。

しかし、試合開始や継続のために最低限必要な人数は「7人」と決められています。つまり、退場や負傷で7人未満になると、そのチームは試合を続けられず、審判が試合を終了させる場合があります。

試合開始時に11人未満でスタートした場合、チームリストに氏名が届けられている競技者と交代要員は、到着後試合に参加できるようになっています。

③「最大5人まで! 交代ルールも進化中」

近年、選手の負担軽減や試合のクオリティ向上を目的に、交代ルールも大きく変わってきました。2025/26シーズンも、公式競技会における1試合で交代できる人数は最大5人までとされています(競技会規定により延長戦では追加で1人可能の場合もあり)。

ただし、交代の機会は試合中に3回まで(ハーフタイムは含まれない)というルールもそのままです。つまり、交代する人数が多くても、回数には注意が必要です。

交代要員の人数は3人から15人の範囲で各大会により規定が決められます。

再交代(交代して退いた選手の再出場)は各国サッカー協会、大陸連盟またはFIFAの合意の下、ユース、年長者、障がい者およびグラスルーツのサッカーにおいてのみ用いることが認められることがあります。

また、脳振盪が疑われる場合の追加交代が認められる大会も増えてきました。この場合、通常の5人に加えて特別に交代が許可され、選手の安全を最優先にしています。

交代の戦略は、試合展開に大きな影響を与える重要なポイント。監督や選手はこのルールをしっかり理解しておく必要があります。

④「キャプテンが鍵を握る!? 新ガイドラインで役割がより重要に」

2025/26シーズンの注目ポイントのひとつが、キャプテンに関する新しいガイドラインです。

これまで、試合中の選手と審判のやり取りは誰が行っても構わない、という運用でしたが、近年は選手が群がって抗議する場面が問題視されるようになりました。

そこでIFAB(国際サッカー評議会)は、「Only the captain(キャプテンのみ)」というガイドラインを推奨。試合中に審判へ質問や確認をするのは、原則としてキャプテンのみとされ、腕章の着用も改めて義務付けられました。

この運用によって、試合中の混乱や不必要な抗議を減らし、円滑なコミュニケーションを実現するのが狙いです。キャプテンはチームをまとめるだけでなく、審判との“橋渡し役”としても大きな責任を負うようになったのです。

💡試合での着用必須となったキャプテンマークのおすすめ商品

「キャプテンオンリー」ガイドライン(全文)はこちら

「キャプテンオンリー」 ガイドライン

はじめに

敬意と公平さはサッカーの中核となる価値観であるが、主審やその他の審判員は、判定を下す際に言葉や

行動による異議にたびたびさらされている。極端なケースでは、競技者に走り寄られる、取り囲まれる、あ

るいは威嚇されることもある。このような行為は、主審への敬意の欠如の表れであり、サッカーが作り出す

イメージを損ない、審判員にとって脅威となり、動揺させかねないものである。以下に示される実施手順

は、審判員と競技のイメージを守ると同時に、キャプテンにより大きな責任を与えることを目的として試行

される。

主審とキャプテンの連携をより強化することで、公平性と互いの尊重を育むことができる。このような観点

から、主審が重要な判定を説明できるように、敬意をもって行動し、適切に振る舞うことを条件にキャプテ

ンのみが話しかける(アプローチする)ことが認められる。

以下の簡略化したガイドラインは、「キャプテンのみ」の原則を適用したい競技会主催者の手助けとなるはず

である。この実施手順のすべてに従わなければならず、IFAB の書面による承認がない限り、変更は認めら

れない。

ガイドライン

- 競技者と主審との通常のやり取りは認められており、(透明性を高め、不満や対立の可能性を回避する

ために)引き続き重要である。 - (キャプテンを含め) 言葉や行動で異議を示す競技者は、警告される(イエローカード)。

- 主審は、必要に応じて、キャプテンまたは事象にかかわった競技者に重要な決定について説明する。

重大な状況や重要な事象または決定の後に、競技者が主審を威嚇したり取り囲んだりするのを防ぐために;

- 各チームから主審に話しかけることができるのは1人の競技者のみ(通常はキャプテン)であり、話し

かける際には常に敬意を持って接しなければならない。 - 主審は、他の競技者に主審自身とキャプテンに近づくことがないように(口頭または身振りで)指示、

または促すことができる。 - チームキャプテンは、チームメイトを主審から遠ざけるように働きかける責任がある。

- 許可されていないのに主審に近づいたり、取り囲んだりする競技者は、警告されることがある(イエ

ローカード)。 - 必要に応じて、主審は、キャプテンがチームメイトに決定を説明したり、適切な行動を求めるなどの話

しをする時間を与えるために、プレーの再開を遅らせることがある。 - 例えば競技者が反則を行なった、ファウルを受けた、または負傷した場合、キャプテン以外のどの競技者

とやり取りするか、どの競技者が主審に話しかける(アプローチする)ことを認めるかは、主審の裁量に

委ねられる。

キャプテンがゴールキーパーの場合 - ゴールキーパーがキャプテンである場合、ゴールキーパーの代わりにどの競技者が主審に話しかける(ア

プローチする)ことになるのかを、キックオフ前のコイントスまでに主審に伝えなければならない。 - 主審に話しかける(アプローチする)ことができるのは、ゴールキーパーか、指名された競技者のどちら

か一方のみである - 指名された競技者が交代または退場になった場合、他の競技者を指名しなければならない

ユース、年長者、障がい者およびグラスルーツ向けのオプション

以下のガイドラインは、ユース、年長者、障がい者およびグラスルーツのサッカーにのみ適用することができ

る。

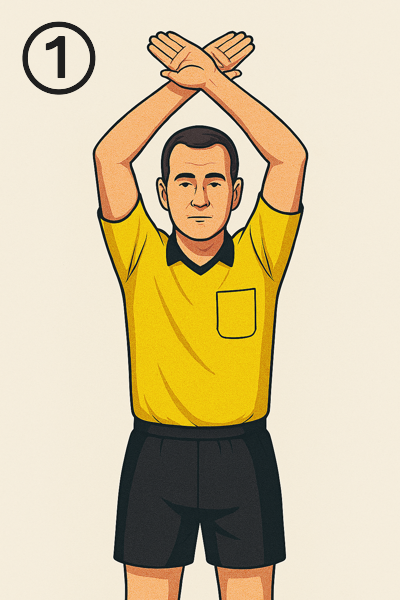

- 主審は笛を吹き、次のシグナルを使用して「キャプテンオンリー」の実施手順を開始する。

- ①両腕を頭上に上げ、手首のところで交差させる。

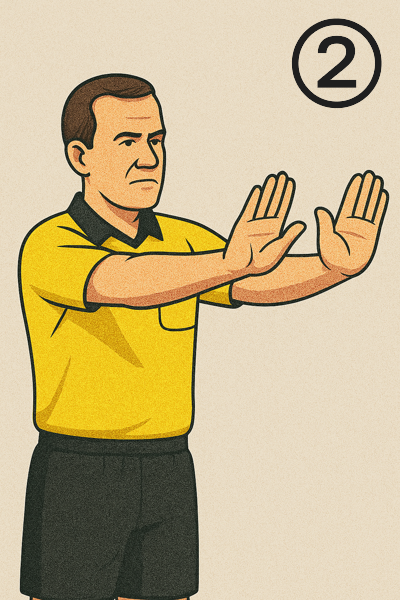

- 腕の交差を解き、②手のひらを開いた状態で体の前に動かし、前方に押し出す動作で競技者が近づい

てはならないことを示す。

- キャプテンオンリーゾーンは、主審の周囲4メートル(4.5ヤード)におよぶ。

- 必要に応じて、主審はキャプテンオンリーゾーンを確保するために競技者から離れることがある。

- (キャプテンとして)識別できるアームバンドを着用したチームキャプテン以外の競技者は、キャプテンオ

ンリーゾーンに入ることができない。 - キャプテンには、キャプテンオンリーゾーンを尊重し、主審から少なくとも4m (4.5ヤード) 離れた状態

でいることをチームメイトに促すというある程度の責任がある。 - キャプテン以外の競技者がキャプテンオンリーゾーンに入った場合、反則した競技者は行動による異議

として警告されるべきである(イエローカード)。 - 同じチームの複数の競技者がキャプテンオンリーゾーンに入った場合、少なくとも 1人の競技者は警告

されなければならない(イエローカード)。通常、警告の対象となるのは、キャプテンオンリーゾーンに入

ることが認められていないにも関わらず入った最初の競技者、または近づき方が最も攻撃的な競技者

である。 - 同じチームの複数の認められていない競技者がキャプテンオンリーゾーンに入った場合、試合後に関係

機関に報告しなければならない。 - チームの複数の競技者がキャプテンオンリーゾーンに入った状況に対処するため、競技会主催者が罰

則を設けておくことを強く推奨する。

キャプテンオンリーガイドラインの要点

①審判のジャッジに対して、選手の異議による不満や対立の可能性を回避するため運用する

②サッカーが作り出すイメージや透明性を高めるため運用する

③キャプテンオンリーの原則は審判に対してのジャッジにおける一連の場面において適用される

④選手と主審との通常のやり取りは今まで通り認められる(どんな場面でもキャプテンオンリーが適用されるわけではない)

⑤言葉や行動で異議を示す競技者は、警告の対象となる

⑥キャプテンはキャプテンオンリーに関わる場面において、チームメイトを主審から遠ざけるように働きかける責任がある

⑦指名された選手が交代または退場になった場合、他の選手を指名する必要がある(キャプテンマークの受け渡し)

キャプテンがゴールキーパーの場合

①ゴールキーパーの代わりにどの選手が主審に話しかける(アプローチする)ことになるのかを、キックオフ前のコイントスまでに主審に伝える必要がある。

②主審に話しかける(アプローチする)ことができるのは、ゴールキーパーか、指名された選手のどちらか一人のみ(キャプテンのキーパーと指名された選手二人で主審と話すのはできない)

ユース、年長者、障がい者およびグラスルーツ向けのオプション

①審判のジェスチャーがある(キャプテンオンリーガイドライン(全文)はこちら内参照)

②キャプテンオンリーゾーンは周囲4m

③キャプテンオンリーゾーンに入ったキャプテン以外の選手は警告対象となる

💡下部組織の育成がチームを救う!?ホームグロウン制度の仕組みと育成戦略を徹底解説!

⑤「ルールを知れば試合が変わる! チームが今やるべき準備」

競技規則第3条の内容は、ただ知っているだけでは不十分です。実際の試合運営やチームマネジメントに活かしてこそ意味があります。

例えば、最低7人ルールを知らずに選手が軽率な退場を重ねれば、試合放棄につながりかねません。交代枠の有効活用も、試合の流れを読むうえで重要です。特に、延長戦や脳振盪による特別交代に備えた戦略が求められます。

また、「Only the captain」ガイドラインを踏まえ、試合前にキャプテンを決め、コミュニケーションの練習をしておくのも大切です。審判とのやり取りやチーム統率の仕方まで含めて準備しておけば、ピッチ上での信頼感が高まります。

ルールを理解して備えることが、勝利への第一歩。

選手、監督、スタッフが一丸となり、最新の規則をチーム戦術に落とし込んでいきましょう。

⑥「ルールを味方に、チームを良い方向に!」

サッカーは11人で戦うスポーツですが、試合の運命を左右するのは「人数のルール」を理解しているかどうかです。最低7人が必要、交代は最大5人、そしてキャプテンの責任——どれも試合を安全かつ公平に進めるための大切なポイントです。

新しいシーズンに向けて、選手も監督も最新の競技規則をしっかり把握し、万全の準備でピッチに立ちましょう。ルールを味方につければ、チームを守り、勝利への道がひらけます!

💡サッカー主審の完全ガイド!競技規則第5条「主審」の解説記事はこちら↓

💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある記事はこちら↓(この記事で出てきた用語もあります)

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント