知ればもっとレベルアップ!サッカーの反則ルールとカード・フリーキックの基礎知識⚽|競技規則第12条「ファウルと不正行為」

①⚽サッカーの反則、ちゃんと知ってる?観戦もプレーももっと楽しくなる⚽

サッカーを見ていて「なんで今笛が鳴ったの?」「なんであの選手がカードをもらったの?」と疑問に思ったことはありませんか?

サッカーの試合では、プレーの中でたくさんのルールや反則が関わっていて、それを理解することで観戦がもっと楽しくなります。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、サッカーの反則の種類や、警告や退場になるケース、直接・間接フリーキックの違いまで詳しく解説します。

これを読めば、試合中の笛の意味や、主審のジェスチャーもきっと理解できるようになります!

フェアプレーの精神を学びながら、サッカーをもっと深く楽しむために、ぜひ最後まで読んでみてください。

💡反則に対するジャッジとも関わり深いVARを詳しく解説した記事はこちら↓

②サッカー「反則」の基本|反則とは?

サッカーにおける「反則」とは、試合中にプレーする上で守らなければならないルールを破る行為のことです。

フェアプレーの精神に反する行為や、相手選手を不当に妨害する行為などがこれにあたります。

なぜ反則があるの?

サッカーは身体を使ってボールを奪い合う点取りスポーツですが、無制限に接触が許されると危険ですし、試合も成立しません。

そのため、選手の安全を守りつつ、公平に試合を進めるために細かいルールが定められています。

反則が起きる主な場面

反則は、主に次のような場面で起こります。

- 相手を蹴る、押す、引っ張る

→ 身体的な接触が過剰になると反則になります。 - ハンドボール(手や腕でボールを触る)

→ 故意に手や腕でボールを扱うのはNGです。 - 遅延行為

→ 試合の進行を不当に遅らせる行為も反則です。 - 無許可でピッチに入る

→ 交代や治療の際に主審の許可を得ずに入るのも禁止されています。

③反則の種類

サッカーの反則は、大きく分けるといくつかのパターンがあります。

ここでは初心者でもイメージしやすいように、代表的な反則の種類を紹介します。

ボールに関わる反則

ボールを扱う上でのルール違反です。

- ハンドボール

故意に手や腕でボールに触れる行為です。

(※ゴールキーパーは自陣のペナルティエリア内ならOK) - 二度蹴り

キックオフやフリーキックなどで、自分で2回続けてボールに触れるのも反則です。

相手選手に対する反則

相手の動きを不当に妨害する、危険なプレーです。

- キック、タックル

相手を蹴る、足を引っかける、無理なタックルをする。 - 押す、引っ張る

腕や体で無理に押したり、ユニフォームを引っ張る行為。 - チャージ

肩や体でのチャージは認められますが、過剰な力や後ろ・横からのチャージは反則です。

試合の進行を妨げる反則

試合の流れを故意に止めたり、邪魔をする行為です。

- 遅延行為

時間稼ぎのためにボールを離さない、ゆっくり蹴るなど。 - オフサイド

ボールが出る前にゴールに近い位置でプレーに関わると反則になります。 - 無許可の入退場

審判の合図を待たずにピッチに入ったり出たりする行為。

このように、反則には「ボールに関するもの」「相手選手へのもの」「試合の進行を妨げるもの」など様々な種類があります。また、チーム役員に対しても処罰の対象となる場合もあります。

次からは、反則の重さや結果によってどう処分されるのか(フリーキックの種類、警告や退場)についても見ていきましょう。

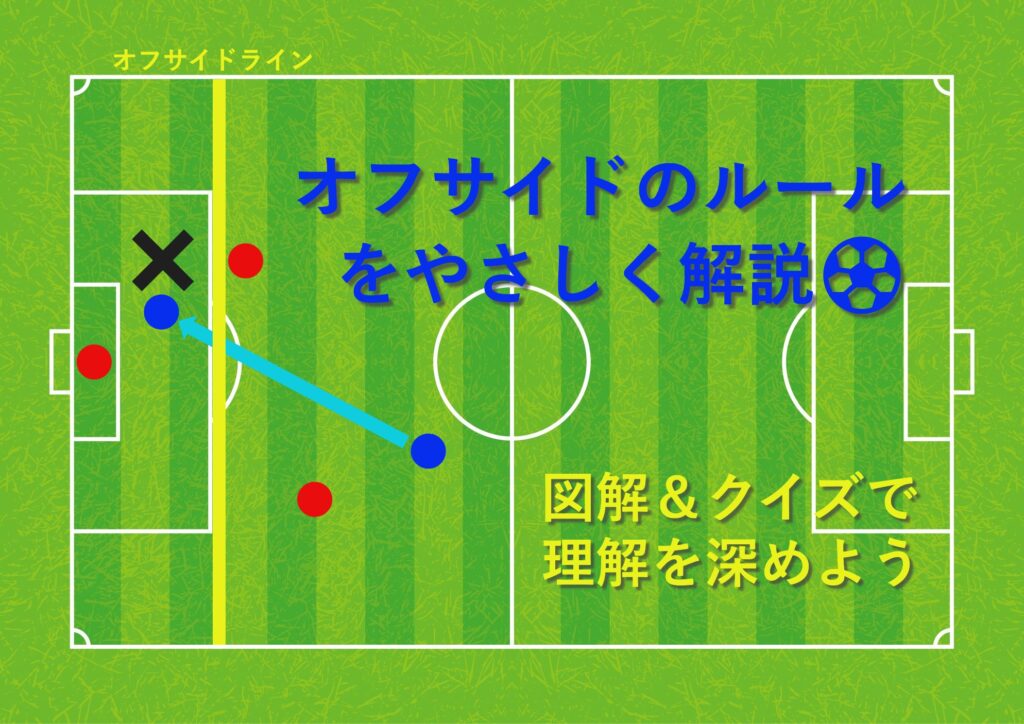

💡オフサイドってなんかよくわからない…オフサイドのルールを図解やイラストで徹底解説!↓

④直接フリーキックになる反則

主に身体的接触がある反則

相手選手に対して不用意に、無謀または過剰な力でプレーをしたと主審が判断した場合

- 蹴る、または蹴ろうとする→ 相手を蹴ったり、蹴ろうとする動作。

- つまずかせる、つまずかせようとする→ 相手を蹴ったり、蹴ろうとする動作。

- 飛びかかる→ 相手に飛びかかる危険なプレー。

- チャージ(過剰な体当たり)→ 正当な範囲を超えた強いチャージ、後ろからのチャージなど。

- 打つ、または打とうとする→手や肘が当たる危険なプレーなど。

- 押す、つかむ→ 相手の体を押したり、ユニフォームを引っ張って動きを妨げる行為。

- タックルする、またはチャレンジする

次の反則も主審の判断で直接フリーキックになる場合

- 相手を手や体などで押さえる

- 体への接触によって相手プレーの進行を遅らせる

ハンド(ハンドボール)

- 意図的に手や腕でボールを扱う行為

→ ゴールキーパー以外の選手が、自陣ペナルティエリアの外で手や腕を使うと反則になります。

その他

- チームリストに記載されている関係者もしくは審判をかむ、つばを吐く

- 相手や審判に向かって物を投げる、または持った物でボールに触れる

直接フリーキックは、主に「相手選手に対する危険な接触」や「ハンドボール」などの重大な反則に対して与えられます。

ペナルティエリア内でこれらの反則が起きると、PK(ペナルティキック)が与えられるので、選手にとっては非常に大きなリスクです。

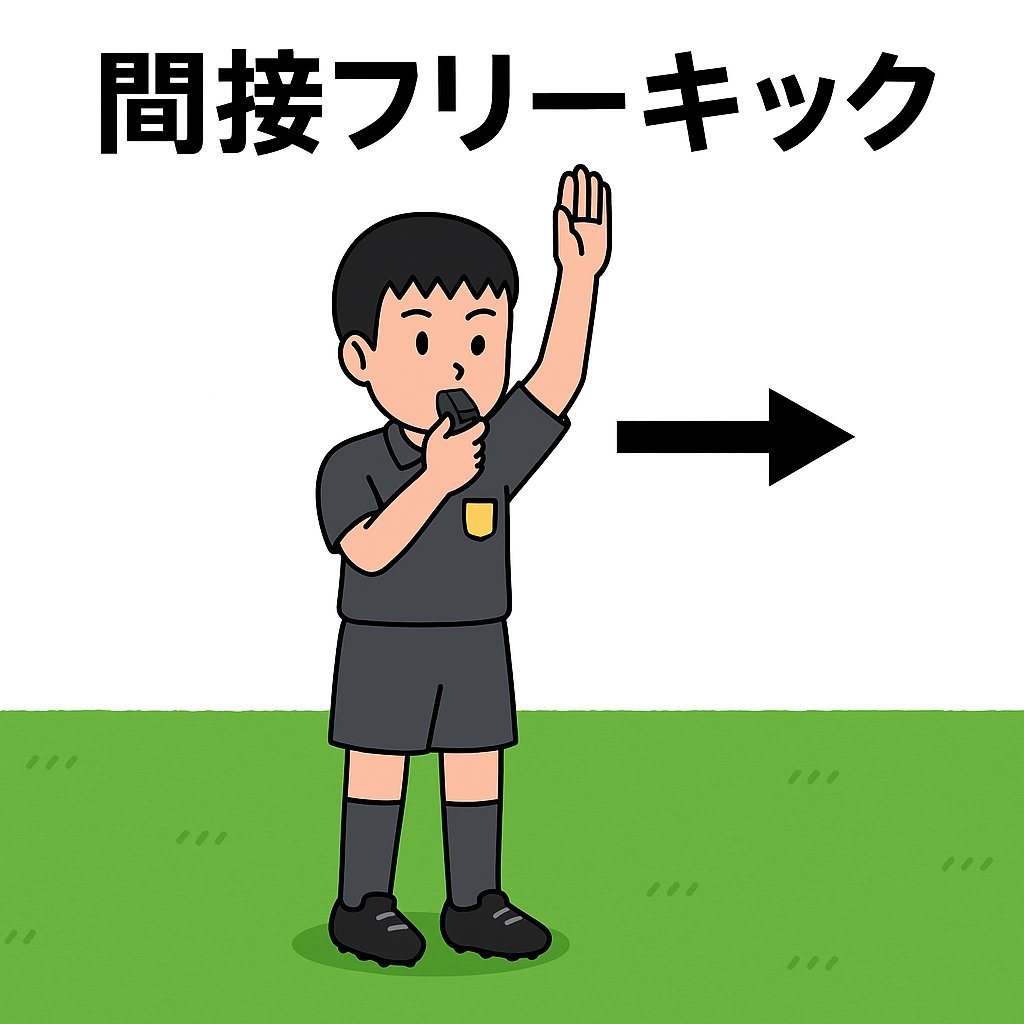

⑤間接フリーキックになる反則

ゴールキーパーに関する反則

特に多いのが、ゴールキーパーに関する以下の行為です。

- 6秒ルール違反

→ ゴールキーパーがボールを手で保持したまま6秒以上経過する。 - バックパスのキャッチ

→ 味方が足で戻したボールをゴールキーパーが手で扱う。 - キーパーがボールを離した後、ほかの選手が触る前に再び手で扱う

→ ボールを手から離した後、他の選手に触られる前にまた手で持つのは禁止です。 - 味方のスローインを直接手で扱う

その他の間接的な反則

- 危険なプレー(相手への接触がない場合)

→ 例:ハイキックで相手の頭付近で蹴りそうになった場合など。 - 体への接触が伴わないで相手の前進を妨げる

→ 相手のドリブル時やフリーラン時など。 - 異議を示したり攻撃的や侮辱的、もしくは下品な発言や行動をとる、または言葉による反則を行う。

→ サッカーは紳士的なスポーツです。 - GKがボールから手を放すのを妨げる、またはGKがボールを放す過程でボールを蹴る、蹴ろうとする

→ GKの動作の邪魔になるような動作など。 - (フリーキックやゴールキックのときも含め)ゴールキーパーが手でボールに触れる触れないにかかわらず、競技規則の裏をかいて、頭、胸、膝などを用いボールがゴールキーパーにパスできるよう、意図的なトリックを企てる。ゴールキーパーが意図的なトリックを企てていたならばゴールキーパーが罰せられる。

→文章では どういうプレーなのかよくわからないのでクリックして動画を見てくださいw - 競技規則に規定されていない反則を行う

→ 規則の穴を狙うのはダメです。 - 試合の再開を不当に遅らせる

→ 蹴り出さずにじらす、主審の合図なしに蹴るなど。 - オフサイド

→ 攻撃側がオフサイドポジションでプレーに関わった場合。

間接フリーキックは、接触のない軽い反則や、ゴールキーパーのミス、オフサイドのような戦術的なルール違反に対して与えられます。

相手のペナルティエリア内での間接フリーキックは非常にチャンスになるので、見どころのひとつです。

💡直接フリーキックと間接フリーキックのより詳しい解説記事はこちら↓

⑥警告(イエローカード)になる反則

サッカーで主審が出す「イエローカード」は、反則の中でも比較的重い、警告の意思表示です。

イエローカードを2枚もらうと退場(レッドカード)になるので、選手は要注意です。

ここでは、どのような行為がイエローカードの対象になるのかを紹介します。

イエローカードの主な対象

反スポーツ的行為

- 負傷を装う、ファウルされたふりをする(シミュレーション)などで主審を騙そうとする

- 過剰に強いタックル(ただしレッドカードに至らないレベル)

- 危険なプレーや挑発行為

- 言葉や行動により異議を示す

- フィールドに認められないマークを描く

- フィールドから承認を得た後に出る途中でボールをプレーする

- 試合でリスペクトに欠ける行為を行う

- プレー中、もしくは再開のときに言葉で相手を惑わす

- 過度の喜び、パフォーマンス(シャツを脱ぐなど)

- SPA(大きなチャンスとなる攻撃の阻止)

💡SPAって何?DOGSOとどう違うの?SPAを詳しく解説した記事はこちら↓

繰り返しの反則

- 1回1回は軽い反則でも、同じ選手が何度も繰り返す場合は警告されます

試合の再開を遅らせる行為

- ボールを遠くに蹴り出して時間稼ぎ

- フリーキックやコーナーキック、スローインなどの再開時に規定の距離を守らない

- 故意に相手のリスタートを妨げる

レフェリー絡みの反則

- 主審の許可なくピッチを離れる、または入る

- VAR判定を促すTVシグナルを過度に示す

- レフェリーレビューエリア(RRA)に入る

イエローカードの注意点

- イエローカード2枚でレッドカードとなり退場(いわゆる「累積退場」)

- 退場後はその試合に戻れないうえ、次の試合も出場停止になることが多いです。

イエローカードは、プレーが激しくなりすぎたり、試合の進行を妨げる行為を抑えるために出されるものです。

選手は「警告1枚で済んだからいいや」ではなく、その後のプレーに慎重になる必要があります。

⑦退場(レッドカード)になる反則

サッカーで主審が出す「レッドカード」は、反則の中でも最も重い処分のひとつです。

レッドカードを提示された選手はその場で退場となり、以降の試合には出場できません。

チームも1人少ない状態で戦うことになり、大きなハンディになります。

レッドカードの主な対象

著しく不正なプレー

- 非常に危険なスライディングや後ろからの激しいタックル

- 相手選手に対する悪質な蹴りや殴打

暴言・暴力行為

- 審判や相手選手に対する暴言、侮辱的な言動

- 相手や審判に手を出す、殴る、突き飛ばす、かむ、つばを吐く

決定的得点機会の阻止(DOGSO)

- 手やファウルで明らかにゴールを決められる場面を防ぐ行為

→ 例えばゴールキーパーをかわされた後に後ろから倒すなど。

💡DOGSOとは?DOGSOをわかりやすく詳しい解説した記事はこちら↓

繰り返しの警告

- イエローカード2枚を受けた場合もレッドカードとして扱われ、退場になります。

退場の影響

- 退場した選手はその試合には戻れない

- ほとんどの場合、次の試合(もしくはそれ以上)の出場停止処分を受ける

- 残りの試合をチームは10人(もしくはそれ以下)で戦わなければならない

レッドカードはチームにとって非常に大きな不利になります。

「熱くなりすぎてついやってしまった」ということがないよう、冷静さを保つことが重要です。

また、決定的なチャンスを止めるために戦術的に仕方なく…という場面もありますが、ルール上は厳しく処分されます。

⑧よくある質問(Q&A)

サッカーの反則やカードについて、観戦中によく聞かれる疑問や誤解されやすいポイントをまとめました!

Q1. オフサイドは直接フリーキック?

A. いいえ、間接フリーキックです。

オフサイドで反則があった場合は、相手チームに間接フリーキックが与えられます。

Q2. 主審が笛を吹かずにプレーが続くのはなぜ?

A. アドバンテージが適用されている場合があります。

反則があっても、そのまま攻め続けたほうが有利だと主審が判断したとき、あえて試合を止めずに進めます。

Q3. 反則の基準は試合や審判によって違う?

A. 多少の差があることはあります。

ルールは共通ですが、審判の裁量やその試合の流れ、国際戦か国内戦かによって厳しさが変わることがあります。

Q4. ペナルティエリア内の反則は必ずPKになる?

A. いいえ、直接フリーキックの対象となる反則のみがPKになります。

ペナルティエリア内で間接フリーキックになる反則(例:ゴールキーパーの6秒ルール違反など)もあります。

Q5. 退場した選手はベンチに座れるの?

A. いいえ、退場した選手はピッチやベンチから離れなければなりません。

試合中に何が起きているのかを理解するために、よくある疑問を知っておくと観戦がもっと楽しくなります。

わからないときは、ルールブックや公式解説をチェックしてみましょう!

⑨ 反則を知るとプレーも観戦もレベルアップ!

サッカーは、シンプルに見えて実は多くのルールと反則が存在するスポーツです。

特に反則に関しては、直接フリーキック・間接フリーキック・警告(イエローカード)・退場(レッドカード) など、状況によって処分が大きく異なります。

反則の種類や基準を知ることで、試合の流れが理解しやすくなり、観戦の楽しさがさらに深まります。

また、プレーヤーとしても、ルールを正しく理解することで不要なファウルや退場を防ぎ、チームに貢献できるようになります。

フェアプレーの精神を大切にしつつ、ルールを知ってサッカーをもっと楽しみましょう!

💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある記事はこちら(この記事で出てきた用語もあります)

💡サッカーの基本動作「止める」「蹴る」「運ぶ」の解説記事はこちら↓

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント