初心者必見!サッカーの勝敗の決まり方と特別ルールを徹底解説|競技規則第10条

①【勝敗のルール、知ってる?】サッカーの「試合結果の決まり方」を徹底解説!

サッカーの試合が終わったとき、勝つのは「ゴールを多く決めたチーム」。

——そんなイメージを持っている人も多いと思いますが、実は試合の結果を決めるルールは、しっかりと規則で定められています。それがサッカー競技規則の 第10条「試合結果の決定」 です。

リーグ戦では引き分けもありますし、トーナメントでは延長戦やPK戦になる場合も。

この記事では、サッカーの勝敗がどのように決まるのか、初心者にもわかりやすく解説します!

ルールを知れば、観戦の楽しさもグッと増しますよ。

💡サッカーフィールドの大きさに決まりはある?競技規則第1条「競技のフィールド」を解説した記事はこちら↓

②勝つのはどっち?ゴール数で決まる基本ルール

サッカーの試合は、基本的に 「より多くのゴールを決めたチームが勝利」 というシンプルなルールで決まります。

試合終了の笛が鳴ったとき、両チームの得点を比べて多いほうが勝者となります。

もし、90分間(+アディショナルタイム)が終わって 同じゴール数 だった場合はどうなるでしょうか?

それは大会の形式によります。

- リーグ戦 の場合:引き分けとして扱われ、両チームに同じ勝ち点が与えられます。

- トーナメント戦 の場合:勝敗を決めるために延長戦やPK戦が行われます(この後のパートで詳しく解説します)。

試合結果の大前提は「ゴールの数」。

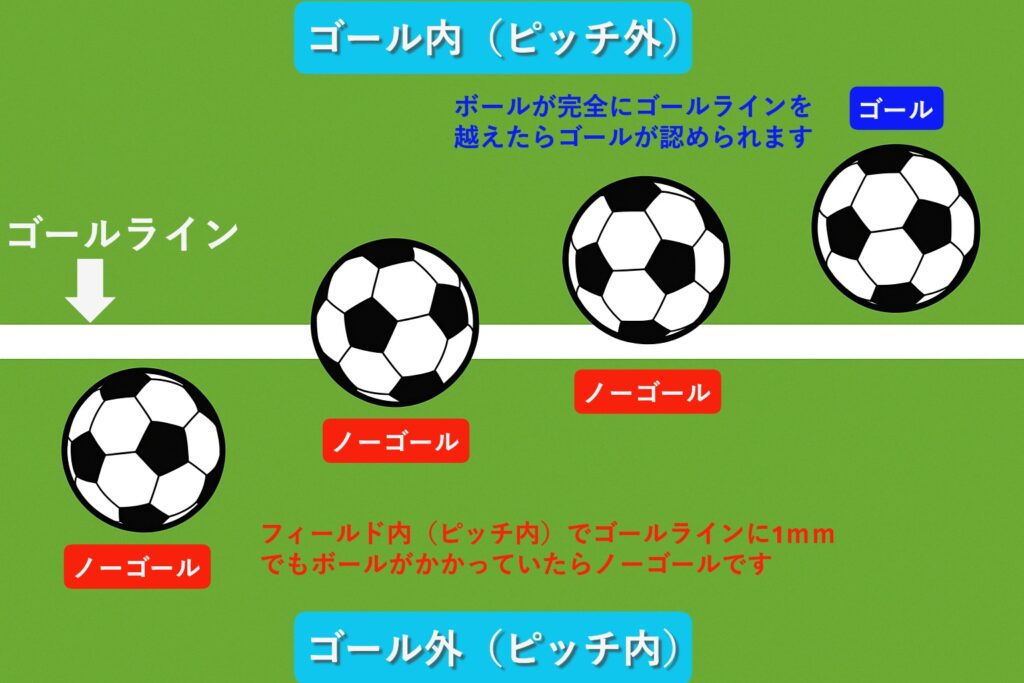

そして、そのゴールが有効かどうかは、ボール全体がゴールラインを越えたかどうかで判断されます。

このシンプルで明快なルールが、サッカーの魅力のひとつです。

💡ゴールライン上でのノーゴール、ゴール判定の基準

💡ボールインプレー、ボールアウトオブプレーをもっと詳しく知りたい方はこちらの記事も参考に!

③決着をつける!延長戦とPK戦のルール

トーナメントのように 必ず勝敗を決める必要がある試合 では、90分が終わっても同点の場合、延長戦やPK戦が行われます。

延長戦

- 前半・後半それぞれ15分ずつ、合計30分間プレーします。(大会や世代別で時間は異なります)

- ハーフタイムのように前半と後半の間に短いインターバルがあります。

- 延長戦で先にゴールを決めても、試合は最後まで行われます(現在はゴールデンゴールやシルバーゴールは廃止)。

PK方式(ペナルティマークからのキック)

- 延長戦でも決着がつかない場合に行われます。

- 各チームが交互に5本ずつキックし、多く決めたチームが勝ち。

- 5本でも決まらなければサドンデス方式で決着がつくまで続けます。

このようにして、決勝トーナメントでは必ず一方が勝者となるようルールが整えられています。

劇的な延長戦のゴールや、緊張感あふれるPK戦も、サッカー観戦の醍醐味のひとつです!

④こんなケースも!? 特殊な勝敗の決まり方

サッカーの試合結果は、通常はゴール数で決まりますが、例外的なケースもあります。

ルールに違反したり、試合が続行不可能になった場合には、特別な方法で勝敗が決定することがあります。

主な特別ルール

❌ 没収試合

- 一方のチームが重大なルール違反をした場合(出場資格のない選手の起用、試合放棄など)、相手チームの勝利として扱われます。

- 没収試合のスコアは、通常「3-0」で記録されるのが一般的です(大会規定による)。

🚫 中止・延期

- 悪天候や停電、観客の乱入などで試合が続行できない場合、一時中断・延期・中止となることがあります。

- 再開のタイミングや結果の扱いは大会規定に従います。

🔄 抽選・再試合

- 極めてまれですが、過去には大会規定によってくじ引きや再試合で決められた例もあります。

こうしたケースは頻繁に起きるものではありませんが、大会規定やFIFAの規則に従って公正に処理されます。

サッカーの公平性を保つために、こうした特別ルールが設けられているのです。

⑤最後の戦い!PK戦のルールと流れ

延長戦でも決着がつかない場合、最後の手段として行われるのが PK方式(ペナルティマークからのキック) です。

ここでは、緊張感あふれるPK戦のルールと流れを見ていきましょう。

PK戦の基本ルール

- 両チームが交互にキックし、 先に5人ずつ が蹴り終えた時点で得点が多いチームが勝利。

- 5人ずつ蹴った後も同点の場合、サドンデス(突然死方式)に移行。

- 1人ずつ蹴り、どちらかが得点して相手が外した時点で終了。

- ゴールキーパーはゴールライン上で動くことは許されるが、蹴られる前に前に出るのは禁止。

キッカーについて

- キックする選手は試合終了時にフィールド上にいた選手の中から選ばれる。

- 1人が2回続けて蹴ることはできず、全員が1度蹴り終わるまでは順番を繰り返せない。

PK戦の豆知識

- PK戦でのゴールや失敗は、試合の得点には加算されず、勝敗を決めるための記録として扱われる。

- 過去には「パネンカ」と呼ばれる技ありのチップシュートや、キーパーの逆を突く心理戦など、名場面が数多く生まれています。

この緊張感と駆け引きが、PK戦を観戦する側にも忘れられないドラマにしています。

ぜひルールを知った上で、試合のクライマックスを楽しみましょう!

💡PKやPK戦の醍醐味など解説した関連記事はこちら↓

⑥もっと面白く!試合結果にまつわる最新事情とトリビア

サッカーの試合結果を決めるルールは長い歴史の中で進化してきました。

ここでは、最近の傾向や面白い豆知識を紹介します。

最新のトレンド

🖥 VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)

- ゴールが有効かどうか、オフサイドやファウルがなかったかを確認するために、VARが導入されました。

- これにより「誤審で勝敗が決まる」というケースが減少し、より公正な結果に近づいています。

💡VARって何?詳しく知りたい方はこちら↓

⏳ PK戦の心理戦が深化

- PK戦の順番やキッカーの心理的駆け引きが戦術の一部として研究されています。

- キーパーが“間”を作ったり、キッカーがフェイントを入れたりする場面も増えました。

面白豆知識

⚽ 延長戦の歴史

- かつては「ゴールデンゴール(先に得点したら即終了)」や「シルバーゴール(延長前半終了時にリードしていれば終了)」というルールも存在しましたが、現在は廃止されています。

🎲 過去の決着法

- PK戦が一般的になる前、コイントスやくじ引きで勝敗を決めた大会もありました。

1968年のユーロでイタリア代表は準決勝は延長引き分けのため、抽選の末決勝に進出、決勝では延長引き分けのため、2日後に再試合という激戦を制し優勝を果たしました。

ルールを知るだけでなく、こうした背景や豆知識を知ると、試合をもっと深く楽しめます。

最新の技術や戦術の進化にもぜひ注目してみてください!

⑦勝敗のルールを知れば、サッカーはもっと面白い!

サッカーの試合結果は、一見シンプルに「ゴール数」で決まりますが、その裏には第10条で定められた詳細なルールがあります。

引き分けになる場合や、延長戦・PK戦で決着をつける場合、さらには特別な状況で没収試合になるケースまで、すべては公平性を保つための仕組みです。

ルールを知ると、劇的な延長戦のゴールや、緊張感あふれるPK戦の裏側にある選手や審判の判断がより理解でき、観戦がさらに楽しくなるでしょう。

ぜひ、サッカーの魅力を深く味わうために、この第10条のルールを覚えておいてください!

💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある記事はこちら↓(この記事で出てきた用語もあります)

💡サッカーはこの3つの動作を極める!「止める・蹴る・運ぶ」の基礎技術解説記事はこちら↓

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント