なぜオフサイドの旗が上がらない?VAR時代の新ルール「オフサイドディレイ」とは|

①【なぜ旗が上がらない?】サッカー観戦で話題の「オフサイドディレイ」とは?|判断基準・仕組みなど解説

サッカーの試合を観ていて、「あれ、明らかにオフサイドじゃないの?」「なんでプレーが止まらないの?」と感じたことはありませんか?

それ、実は「オフサイドディレイ」という現代サッカーの新常識なんです。

近年、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)の導入に伴い、副審がすぐに旗を上げず、プレーが続行される場面が多く見られるようになりました。

これには明確なルールと意図があり、審判たちは「ある目的」のためにあえて判定を遅らせているのです。

この記事では、

- 「オフサイドディレイ」とは何か?

- なぜ判定を遅らせるのか?

- 観客や選手にどんな影響があるのか?

- VARやセミオートマチック技術との関係

…などを徹底解説していきます。

観戦時のモヤモヤをスッキリ解消し、さらに深くサッカーを楽しむヒントにしてください!

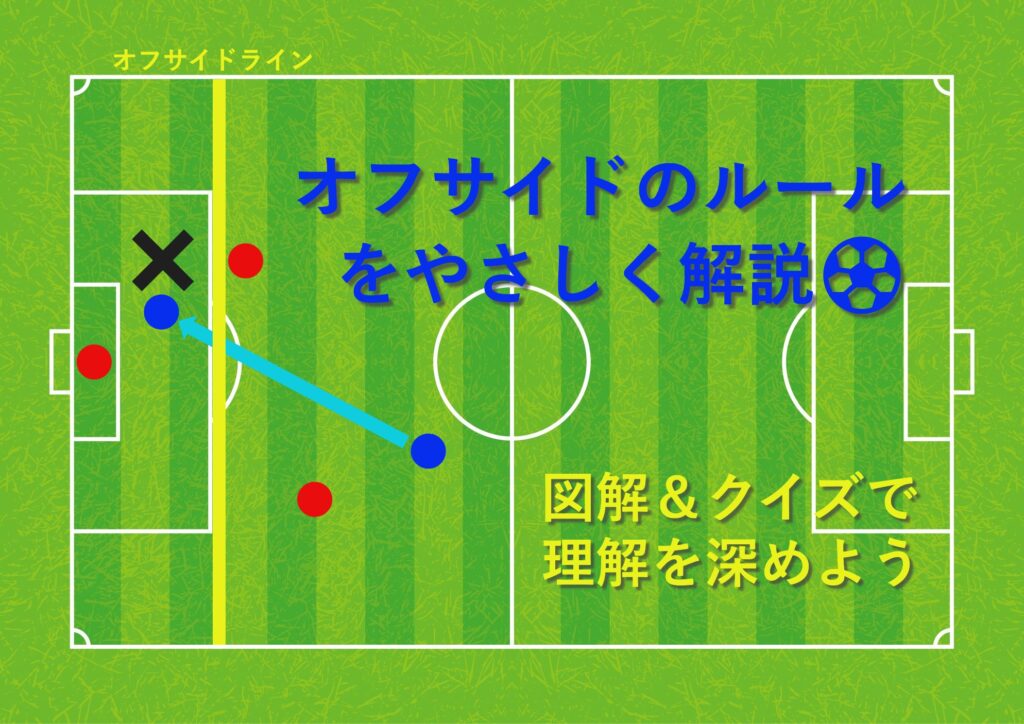

💡オフサイドディレイの元となるサッカールール「オフサイド」の関連記事はこちら↓

②「オフサイドディレイ」とは?ルールの意図と仕組みを解説

「オフサイドディレイ」とは、副審がオフサイドの可能性があるプレーでも、すぐに旗を上げずにプレーを続行させる対応のことです。これは、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)時代における新たな審判ガイドラインのひとつで、主に次のような場面で適用されます。

🔽適用される状況

- 攻撃側がオフサイドかどうか微妙なケース

- ゴールにつながる決定的な得点機会が続いている場合

- 即時に旗を上げることで、重大な得点のチャンスを奪ってしまう可能性がある場面

🎯目的は「プレーの公平性」と「VAR確認の確実性」

すぐに笛を吹いたり旗を上げたりすると、仮に判定が誤りだった場合にプレーのやり直しができません。そこで、「まずはプレーを完結させ、得点が決まった場合にはVARで検証する」ことを優先しています。

この対応により、

- 誤ったオフサイド判定で得点機会を潰すことを防止

- 最終的な判定の精度が高まる

といったメリットがあり、FIFAやIFAB(国際サッカー評議会)でも正式に推奨されています。

💡VARのことをもっと詳しく知りたい方はこちら↓

③なぜ副審はすぐ旗を上げないのか?「オフサイドディレイ」の判断基準とは

副審が明らかにオフサイドのような場面でも旗をすぐに上げない理由は、FIFAとIFABが定めた最新の審判ガイドラインに基づいています。

📘ガイドラインの核心は「得点機会を止めない」こと

副審は、以下のような状況ではすぐに旗を上げず、プレーを続行させるよう指導されています。

- 微妙なオフサイドポジション(確証がない場合)

- 明確な得点機会(決定機)につながる攻撃が進行中

- ゴールが決まった後、その後にVARでオフサイドかを確認

この方針により、仮にオフサイドではなかった場合でも「プレーを止めてしまって得点を阻害する」というリスクを回避できます。

💡オフサイドディレイが適用され、ゴールが取り消しになった事例

🟥逆に、すぐ旗を上げるパターンは?

一方で、以下のような場面ではすぐに旗が上がります。

- 誰が見ても明らかなオフサイド(2m以上の位置など)

- 得点機会に影響しないバックパス・サイドパスの受け手がオフサイド

- ゴールのチャンスではないシーン

つまり副審は状況に応じて、「すぐに旗を上げるべきか、遅らせるべきか」を瞬時に判断しているのです。

⚖️ 審判に求められる高度な判断力

オフサイドディレイは、ただ旗を遅らせているわけではありません。むしろ審判の熟練した判断とVARとの連携があって初めて成立する、高度な運用ルールなのです。

④選手も観客も実況も混乱?オフサイドディレイが生む“戸惑い”とは

オフサイドディレイはルール上は理にかなっていますが、現場ではしばしば混乱や誤解を招く要因にもなっています。

🎤実況・観客:「ゴール決まったのに、なぜ取り消し?」

プレーが続いてゴールが決まった後、数秒遅れて副審が旗を上げるシーンは、観ている側にとって非常に混乱を招きます。

- ゴールが決まって歓喜 → 旗が上がって落胆

- 実況「これは……得点なのか?」と迷うケースも

これは、「得点が決まった後にVARで確認→オフサイドだったら取り消し」というプロセスがあるからなのですが、視聴者にとっては感情の起伏が激しくなる場面です。

👥守備側選手:「止まっていいの?続けるの?」という葛藤

ディフェンダーにとっても、オフサイドかと思って動きを止めたところにプレーが続行されたり、ゴールが決まったりすることで、対応の難しさやストレスが生じています。

- 「止めたら失点」「動いたら体力ロス」…判断が難しい

- 特に若い選手や経験の浅い選手ほど混乱しやすい

🧠観戦リテラシーが問われる時代に

このように、オフサイドディレイの存在を知らないままだと、観客も選手も“誤審”と誤解してしまう恐れがあります。

逆にいえば、ルールの理解があることで「なぜ今旗を上げないのか」も納得でき、サッカー観戦の面白さがより深まるともいえます。

⑤VARとSAOTの登場でどう変わる?オフサイドディレイの今後と課題

オフサイドディレイは、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)と密接に結びついた運用ルールです。VARの導入以降、オフサイドの判定は映像での再確認が可能となり、「判定ミスをなくす」ことが最優先事項となりました。

🎥 VARとの関係:確実な判定を下すための“時間稼ぎ”

オフサイドディレイは、VARがチェックするまでの“保留時間”としての役割も担っています。

特に微妙なタイミングのオフサイドでは、プレーが終わってからVARで映像検証 → オフサイドと判明 → ゴール取り消し、という流れが一般化しました。

このプロセスにより、

- 判定の公平性と正確性が大きく向上

- 誤審による不満や抗議のリスクを軽減

といったメリットが得られています。

🤖 セミオートマチック・オフサイド(SAOT)とは?

さらに最近では、「セミオートマチック・オフサイド・テクノロジー(SAOT)」の導入が進みつつあります。これは以下のような次世代技術です。

- プレーヤーの関節位置を正確にトラッキング(専用カメラ+センサー)

- 数秒以内にオフサイド判定を自動提示

- 副審やVARの判断にかかる時間を大幅に短縮可能

実際、2022年W杯カタール大会ではSAOTが初採用され、瞬時にオフサイドが判明するシーンが話題になりました。

💡SAOT(半自動オフサイドテクノロジー)は詳しく知りたい方はこちら↓

⏳今後の課題:VAR・SAOTはアマチュアレベルでは未導入

一方で、技術導入にはコストやインフラ面の課題があり、日本国内(特に高校・アマチュアレベル)ではまだ導入が進んでいないのが現状です。

つまり、オフサイドディレイはまだ当面、現場で必要とされる“人間の判断”に頼ったルールであり続けるでしょう。

⑥オフサイドディレイを知れば、サッカーをもっと深く楽しめるものに

近年のサッカー観戦で頻繁に見られるようになった「オフサイドディレイ」。一見すると混乱を招くように思えますが、その裏には「正確で公平な判定を行う」という明確な目的があります。

- 微妙なオフサイド判定をVARで確認するために副審が旗を遅らせる

- 得点機会を止めないためにプレーを続行させる

- セミオートマチック技術(SAOT)などの進化により、将来的には“遅延”そのものが減っていく可能性も

こうした背景を知ることで、

「なぜ旗が上がらないのか?」「なぜゴールが取り消されたのか?」といった疑問が解消され、より深く試合を楽しめるようになります。

オフサイドディレイは、サッカーがよりテクノロジーと融合しつつある現在の象徴的ルール。観る側としても、この変化を理解することが、現代サッカーの“醍醐味”を味わう第一歩になるでしょう。

💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある解説記事はこちら↓(この記事で出てきた用語もあります)

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント