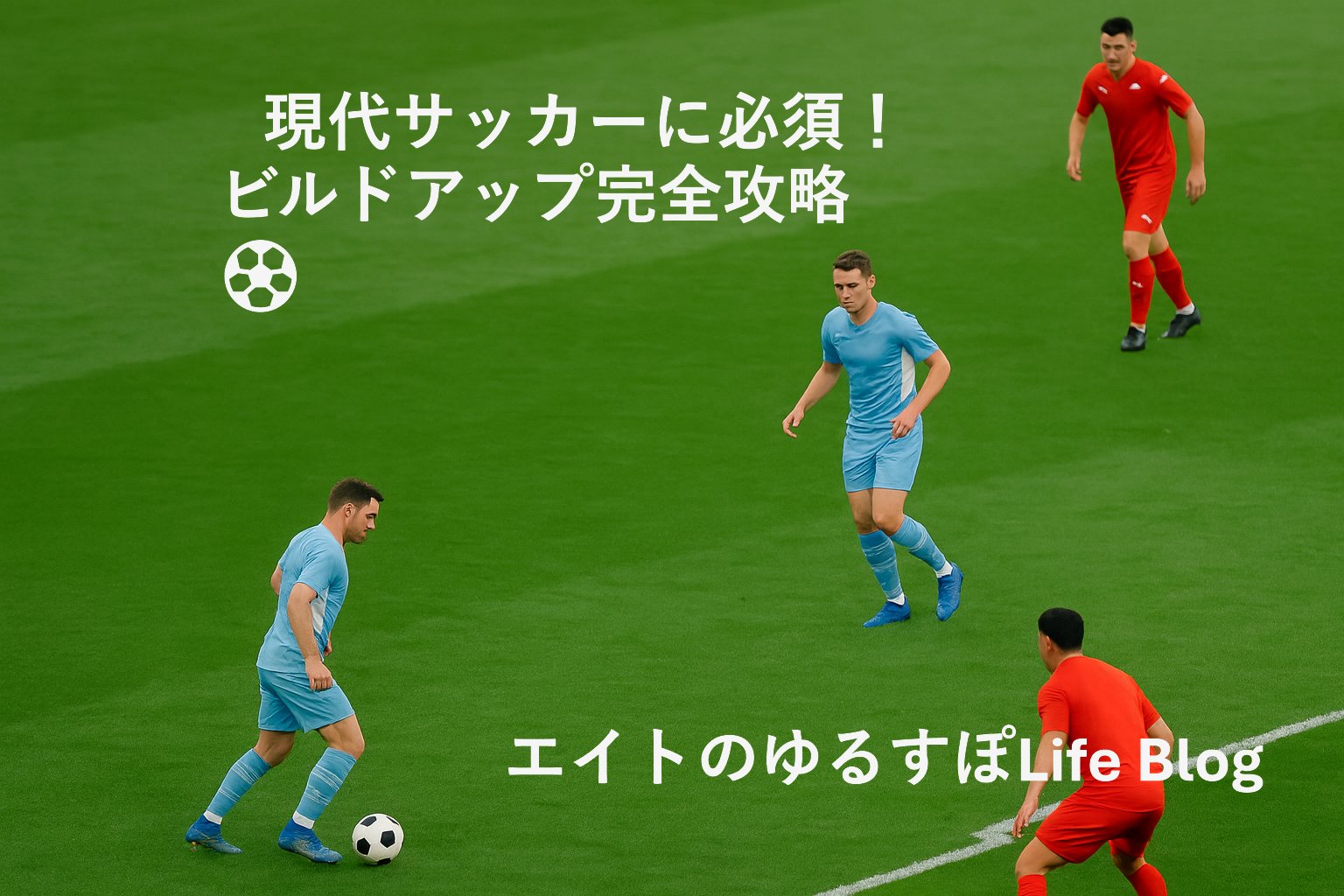

【完全解説】サッカーのビルドアップとは?種類・戦術・成功のコツを徹底ガイド

①「現代サッカーの心臓部 ― 勝敗を分ける“ビルドアップ”の真実」

近年のサッカーでは、得点シーンや華やかなドリブルだけでなく、「どのように攻撃を組み立てるか」が勝敗を左右する重要な要素になっています。

その中心にあるのが、GKやDFからボールをつなぎ、前線へと攻撃の形を作り上げる「ビルドアップ」です。

世界のトップチームは、単にボールを前に運ぶのではなく、相手の守備を崩すために緻密な戦術と高い技術を駆使します。逆にビルドアップが機能しない試合では、攻撃が停滞し、相手のペースに呑まれてしまうことも少なくありません。

本記事では、ビルドアップの意味・種類・戦術的な視点・成功のコツまでを徹底解説。初心者にもわかりやすい内容でお届けします。

💡ビルドアップに必要不可欠なパスの基本を徹底攻略!インサイドキック完全ガイドはこちら↓

②ビルドアップとは?意味と役割

「ビルドアップ」とは、守備陣(GKやDF)から中盤を経由して前線へとボールを運び、攻撃の土台を作るプロセスを指します。

単なるパス回しではなく、相手の守備を崩しながら効果的に攻撃へ移行するための組み立てがビルドアップの本質です。

主な役割

- ポゼッションの安定

自陣から落ち着いてボールをつなぐことで、試合のテンポをコントロールします。 - 相手プレスの回避

短いパスやポジショニングで相手のプレッシャーをかわし、前進のきっかけを作ります。 - 攻撃の起点作り

効果的なビルドアップからは、決定機に直結するチャンスが生まれやすくなります。

現代サッカーでは、GKもフィールドプレーヤーの一員として「ビルドアップ能力」が求められ、足元の技術や判断力が重要視されるようになっています。

つまり、ビルドアップは単に後ろからボールをつなぐ作業ではなく、試合の流れを操る戦術的な武器です。

ビルドアップを武器にしているチーム例

実際にビルドアップを武器にしているチームとして、マンチェスター・シティやスペイン代表が挙げられます。

マンチェスター・シティはGKエデルソンの正確なフィードと、3バック化や偽サイドバックを活用した流動的なパス回しで相手の守備を崩します。

一方、スペイン代表はショートパスを細かくつなぎながら中盤で数的優位を作り、相手を押し込むポゼッション型ビルドアップが特徴です。

こうしたスタイルは「安全かつ効果的に前進するための戦術」として世界中のチームに影響を与えています。

💡ビルドアップとも関連深い現代サッカーの定番戦術「ハイプレス」の解説記事はこちら↓

③ ビルドアップの種類

ビルドアップには大きく分けて3つの型があります。

チームの戦術、選手の特性、相手の守備スタイルによって最適な形は変わります。

1. ロングボール型(ダイレクト型)

- 特徴:GKやDFから前線に一気にロングパスを送り、素早くチャンスを作る。

- メリット:相手のプレスを回避しやすい、試合展開を一気に変えられる。

- デメリット:ボール保持率が下がる、セカンドボール回収が鍵。

- 実例チーム:ブライトン、日本代表が対強豪戦で採用することも。

2. ショートパス型(ポゼッション型)

- 特徴:後方から短いパスを繋ぎ、徐々にラインを押し上げていく。

- メリット:ボール保持率を高く保ち、相手を押し込みやすい。

- デメリット:プレスがハマるとリスク大、個々の技術が必要。

- 実例チーム:スペイン代表、FCバルセロナ(ティキタカ)。

3. ハイブリッド型(状況判断型)

- 特徴:ショートパスを基本にしながら、相手の陣形やプレッシャー次第でロングボールも織り交ぜる。

- メリット:戦術の幅が広く、相手の対応を惑わせやすい。

- デメリット:判断ミスで攻撃が停滞する可能性あり。

- 実例チーム:マンチェスター・シティ(ペップ・グアルディオラ監督下)、ドイツ代表。

エイト

エイトこれらの型はチームによって使い分けられ、同じ試合の中でも状況に応じて切り替えられることが多いです。

現代サッカーでは特にハイブリッド型が主流となりつつあり、相手の守備プランを崩すための柔軟性が求められます

④ 戦術的な視点から見るビルドアップ

ビルドアップは、単に後方からボールをつなぐだけではなく、数的優位の確保や相手プレスの無効化といった戦術的意図が組み込まれています。

ここでは、現代サッカーで多く採用されている主な戦術パターンを紹介します。

1. 3バック化による数的優位

- 概要:両サイドバックのどちらか、またはボランチが最終ラインに落ちて3バックを形成。

- 狙い:相手の2トップや前線プレスに対して数的優位を作り、安全に前進する。

- 実例:マンチェスター・シティが多用するビルドアップ方法。

2. 偽サイドバック(インナーラップ)

- 概要:サイドバックがタッチライン際ではなく中盤に絞ってプレー。

- 狙い:中盤の人数を増やしてパスコースを確保し、中央からビルドアップを進める。

3. GKを組み込むビルドアップ

- 概要:GKをフィールドプレーヤーの一員として活用し、パス回しの起点やサイドチェンジに参加させる。

- 狙い:最終ラインで数的優位を作りつつ、相手のプレスを外す。

- 実例:エデルソン(マンC)、マーク=アンドレ・テア・シュテーゲン(バルサ)。

4. 相手プレスへの対応策

- ワンタッチパスでプレスを回避

- サイドチェンジで空いたスペースを突く

- 縦パスと落としを組み合わせ、前線の選手と中盤を繋ぐ

エイト

エイト戦術的なビルドアップの成否は、選手のポジショニングと判断力に大きく左右されます。

特にトップレベルでは「一手先を読む動き」が必須であり、ポジショニングのズレや判断の遅れが即失点につながるリスクもあります。

⑤ ビルドアップが失敗する原因

どれだけ練られた戦術でも、ビルドアップはミスや判断の遅れによって簡単に崩れてしまいます。ここでは代表的な失敗原因を整理します。

1. 技術的ミス

- パス精度が低く、相手にカットされる

- トラップミスでボールコントロールを失う

- → 解決ヒント:基礎技術の向上、足元の練習量アップ

2. 受け手の動き出し不足

- ボール保持者にパスコースがない

- 中盤やサイドの選手が相手のマークから外れられない

- → 解決ヒント:ポジショニングの改善、オフザボールの動き強化

3. 相手のハイプレスに対応できない

- 高い位置から一気にプレッシャーをかけられ、ミスを誘発される

- → 解決ヒント:GKや逆サイドへの早い展開、ロングボールで回避

4. メンタル面での焦り

- 相手の勢いに押され、無理な縦パスやクリアを選択してしまう

- → 解決ヒント:冷静な判断力、試合中の声掛けによる落ち着き

5. 戦術理解不足

- チーム全体での共通意識が欠けている

- 誰がどこにポジションを取るのか曖昧なまま進行

- → 解決ヒント:戦術ミーティング、練習でのパターン化

お尋ね犬 ハチ

お尋ね犬 ハチビルドアップの失敗は、相手のショートカウンターに直結するリスクがあるワン。

そのため「精度」「判断」「連動性」の3つを常に意識して改善していくことが重要だワン!

⑥ ビルドアップを成功させるポイント

ビルドアップはチームの攻撃の土台となるプレーです。成功させるためには、技術・判断・連動性の3要素をバランス良く高める必要があります。

1. 適切なポジショニング

- ボール保持者に対して常に2〜3本のパスコースを確保する

- 相手の守備ライン間や死角にポジションを取る

- → ポイント:数的優位を作る動きを意識する

2. パススピードとリズムの変化

- 同じテンポで回し続けると相手に読まれる

- 速いパスと遅いパスを織り交ぜて守備を揺さぶる

- → ポイント:ワンタッチパスを効果的に使う

3. 視野の確保(スキャンニング)

- ボールを受ける前に周囲の状況を確認し、次のプレーを決める

- 360度の視野を持つことで、相手のプレスを回避しやすくなる

- → ポイント:ボールをもらう前に2〜3回首を振る習慣

4. GKやDFラインのビルドアップ能力向上

- GKも足元の技術やロングフィードを鍛える

- DFは縦パスやサイドチェンジの精度を高める

- → ポイント:試合形式の練習で役割を固定せず経験を積む

5. チーム全体の共通意識

- 誰が下がって3バックを作るのか、誰が中央に絞るのかを明確化

- 試合中の声掛けや合図で意思疎通を取る

- → ポイント:試合前にビルドアップのパターンを共有

エイト

エイト成功するビルドアップは、スムーズで無駄がなく、見ていて美しいものです。

しかしその裏には、日々の練習で培われた細かい技術と戦術理解が隠れています。

⑦「攻撃は後方から――ビルドアップの極意をモノにせよ」

ビルドアップは、サッカーにおける攻撃の出発点であり、試合の流れをコントロールするための重要な戦術です。

単なるパス回しではなく、相手の守備を崩すために緻密な配置、正確な技術、そして的確な判断が求められます。

本記事で紹介したように、

- 種類(ロングボール型・ショートパス型・ハイブリッド型)

- 戦術的アプローチ(3バック化、偽サイドバック、GK参加型)

- 成功のポイント(ポジショニング・視野の確保・パススピード)

を理解し、チーム全体で共有することが、安定したビルドアップの鍵となります。

お尋ね犬 ハチ

お尋ね犬 ハチ現代サッカーで勝つためには、「攻撃は後方から作られる」という意識が不可欠だワン!

💡初心者も経験者もこれ一択!サッカー用語をまとめた辞典機能のある解説記事はこちら↓(この記事で出てきた用語もあります)

エイト

エイトこの記事が参考になったよという方はXのフォロー、サイトのブックマークなど応援してくださると、とても嬉しいです😄

↓ランキングに参加しています♬良かったら覗いてみてください↓

にほんブログ村

コメント